「会社で働く」に効く世界史(1)

「今の、私の、この」モチベーションを高めてくれないのならそれは世界史の勉強ではない

年代の暗記は絶対にしてはいけない。それはオタクの作法である。劣等感を「知識」という名の「記号」で埋める浅ましい勉強の仕方である。「会社で働く」ことには全く役立たない。そうではなく、会社で主体的に事業に携わるもの(与えられた仕事をこなすのではなく)の世界史の学び方は、「事業はどんなプラットフォームに乗っているのか?」すなわち、「どんな現実の社会メカニズム・心理メカニズムの上に乗っているのか?」という問いに答えるためのそれである。自分のモチベーションを上げてくれない勉強など意味がない。

事業とはそもそも「価値の体現」である。価値を創造し、その価値を顧客に届けることで市場を創造する。価値を創造するのは社員である。社員が集まって組織をつくる。そして、組織は社会の縮図である。ゆえに、創造の源である社員の「正しいモチベーション」は、現代の社会メカニズムを理解しなければわからない。心理メカニズムはその多くが社会メカニズムに依存する。

モチベーションとせず、「正しい」をわざわざ入れたのにも理由がある。正しくないモチベーションもあるからだ。それは自分だけが心地よくなりたいという浅ましい動機である。自分の感情のカタルシスのために他者を利用する。「正しい」モチベーションとは社会的正義感からくるものである。私憤ではなく公憤に端を発する。善き社会のために事業に参画する。そのモチベーションを「正しい世界史」は育ててくれる。

事業を経済的に成功させることは必要条件であり制約条件である。事業の十分条件、すなわち目的は、社員の物心両面における幸福である。その社員で作られる組織は社会の縮図であるといった。ゆえに組織の物心両面の幸福は、必ず、社会の物心両面の幸福につながる。それがたとえプールの一滴であろうとも、その波紋は、必ず世界に届く。そうしたメカニズムも人類の歴史に書き込まれている。

現代の社会メカニズムを理解するための世界史。それが“会社で働く”に効く世界史である。「その仕事の価値は何ですか?」それに真っ向から答えたい、それが“会社で働く”者の最大の関心ごとなのだから。

「生き残ること」と「生きること」の対比を世界史から取り出す

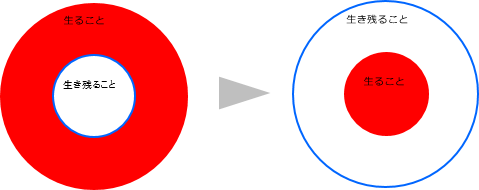

では、21世紀のこの世界における最大の問題・課題はなんだろうか。それは、「生きること」と「生き残ること」のバランスをどうとるか?であろう。「生きる」とは、人間が人間らしく生きる、充実した精神生活・内面生活を生きるということ。「生き残る」とは、生物学的に生き残ること。食べる、すなわちお金を稼ぐということである。「生き残ること」は事業の制約条件、「生きること」が事業の十分条件であり目的である。

その両者がどのようにせめぎ合ってきたのか?それが世界史を見るときの最大のポイントである。なぜ今、そのバランスが問われるようになっているのか?そもそもそんなこと太古の昔からありそうな問題ではないか。なのになぜ?しかもなぜ今それが問われているのか?

そもそも当たり前の感覚だと思うが、上の図の左側のように、「生き残ること」より「生きること」のほうがその価値は大きい。「生きるために生き残る」それが人間の本性である。だから、昔の人は生き残るために十分なお金を手にしたらそれ以上働くことはしなかった。それが当たり前の価値観だった。

それがある時を境に逆転が始まる。「生きること」より「生き残ること」が大きくなったのだ。その起源に世界史理解の真ん中を置くのがいい。

そもそも当たり前の感覚だと思うが、右の図の左側のように、「生き残ること」より「生きること」のほうがその価値は大きい。「生きるために生き残る」それが人間の本性である。だから、昔の人は生き残るために十分なお金を手にしたらそれ以上働くことはしなかった。それが当たり前の価値観だった。

その起源とは、1648年のウェストファリア条約とその原因を作ったカトリックとプロテスタントによるドイツ宗教戦争である。つまりキリスト者どうしの殺し合いである。国民の人口が数分の一にまでなったといわれるほどの30年にわたる凄惨な殺し合いの結果、もう宗教による争いはやめよう、ということになった。「生きること」は人それぞれ、いろいろでいいじゃん、となった。当然である。それがウェストファリア条約であり、その内容の核心が「政教分離」の基本原則である。俗なるものと聖なるものは分けて考えよう、ということにした。つまり、「生きること」より「生き残ること」の方が大きいというきっかけをこの時に与えたのだ。「生きること(宗教)」は、各人の内面のみの問題にして、「生き残ること(経済社会)」だけ議論しましょう、と。こうして近代が始まる。

近代国家の基本的な枠組みである憲法には、かならず「信教の自由」とうのが書かれている。しかし、俗なるものをつかさどる国民国家の大原則のその内側に「信教の自由」すなわち、「生きること」が書き込まれているというのは本来おかしいことなのである。人間は「生き残る」ために「生きる」わけじゃない。それじゃあ本末転倒だ。ビデオニュースで宮台真司さんが説明されていた。師匠の小室直樹さんに教わったとおっしゃっていた。その直接の原因が、かのウェストファリア条約なのである。「生きること」より「生き残ること」の方が大きいことにしよう。実際はそうではないが、殺し合うよりましだろう。そういうことで政教分離の大原則が確立された。それが巡り巡って、宗教戦争などまったく関係のない地域にまで適用されるようになる。世界史は空間軸と時間軸のメカニズムである。(まさにプールの一滴)

「生きること」とはすなわち宗教のこと。信仰心のことである。人間はどこからきてどこに行くのか、なぜ生まれてきて死ぬのか。世界はどうなっているのか。なぜ私は私なのか・・・尽きない謎に言葉を紡ぐこと、それが古来から続く人間が生きるということである。なぜかそうすることで人間は心の充実感を感じるように出来ている。西ヨーロッパにおいてそれはキリスト教の神との対話であった。

一方、「生き残ること」とはすなわち世俗の関係のことである。「生きること(=信仰心)」より「生き残ること(=経済・お金・座席)」の方が大きいということ、それが、我々がよって立つ近代の大原則であり、それが正教分離である。しかし、それは決して人間の本性に根差したものではないということ。ケンカを避けるためのローカルなネタでしかなかったのである。

こうして解き放たれた「生き残ること」=近代の社会システムは、すべてを飲み込んで増殖していく。マックスウェーバーはこれを「近代の鉄の檻」と称した。ヘーゲルは「鳥かご」といい、マルクスは「資本制生産システム=人間疎外の装置」と呼んだ。これ以降の世界史は、すべて、この巨大システムをめぐるものとなる。利用するにせよ、それに翻弄されるにせよ、どちらの側もシステムの子供である。どこかの大ボスが牛耳る世界はこれによって終わりを告げる。近代に大ボスは存在しない。大ボスはシステムである。そのメカニズムである。

日本は明治維新以降「生き残ること」一辺倒になっていった

日本も明治以降、この世界システムに巻き込まれていくことになる。有名な黒船の来航がその号砲を鳴らす。ついでに触れておくと、日本史を学ぶそのポイントは、どのようにして日本人は日本人としての誇りを失っていくのか?という一点である。日本史は、自身の誇りのために存在する。サッカー日本代表の試合にあれだけ熱狂するのは、日本人としての誇りに皆が飢えているからであろう。近代人には「善きナショナリズム」が必要である。

今に関わる日本史最大のトピックは1964年の東京オリンピックであろう。これを境に日本人の意識はガラリと変わる。それまで英雄と言えば西郷隆盛だったものが一夜にして坂本龍馬に代わる。禅を学び、「生きること」の達人代表として尊敬されていた西郷から、グローバルなビジネスマンである「生き残ること」の達人竜馬への心移り。我々日本人が、アジアの一員から西側、すなわち近代の一員になった瞬間である。これが今に続く最大の困難を生んでいる。(この点にもおいおい触れていきたい)

現場現実の事業のために世界史を学ぶ

そろそろ今回の分をまとめなければいけない。

我々は世界史研究家ではない。その置かれた立ち位置の社会的使命は、現場現実の事業を作ることである。善き事業を通じて善き社会に貢献する。だから、それに役立つ世界史の学びでなければ意味がない。そうして議論を始めたのであった。そして、その核心的な理解が、世界史を「生きること」「生き残ること」の関係史として捉えるということであった。その理解の真ん中はキリスト教者どうしの争いにある。国民国家の形成史や民主主義、資本主義の形成史もほとんど同様の図式で理解できる。私たちはなぜ学校(会社)に行かなければならないのか?なぜ週休二日なのか?その疑問に答える方法も同様である。

わたしなりに「今」につながるメカニズムを書いていきたい。

今後のこの連載の、方向性の可能性はいくつもある。「なぜ?」と切り込むか。「それで?」と切り込むか。はたまた「一方こちらでは」といくか。それは思案中である。あまりガチガチに決めずに行こう。その時、感じたことをまた書きたいと思う。