科学的思考❻_大前研一『企業参謀』読解!

28歳、新人企画職として初めて触れた「科学的思考」

『企業参謀』は、世界の代表的な経営コンサルティング会社マッキンゼー日本法人の実質的な創業者であり、現在、ビジネス・ブレークスルーというオンライン大学・大学院を経営している大前研一さん30歳の時の著作である。初版は確か1970年頃だったか。日本が高度経済成長の踊り場に差し掛かり、戦後初の低成長期を経験する中で、自力で会社(事業)を成長させるための戦略本として世に問われた本である。当時としてはかなり珍しかったらしい。しかし、日本のマッキンゼーは、これで日本のビジネス界に認知されていったのだと書いてある。経営者やコンサルタントでこの本を読んでない人間はまずいない。日本産業界の近代化に知的・本質的に貢献した書といっても過言ではあるまい。大前研一さんはドラッカーと並び、日本産業界の恩人であることは間違いない。

私がこの本を初めて手にしたのは、確か、前職に勤めていた28歳の時である。駆け出しの企画担当者として、「論理思考」「仮説・検証思考」なるものと格闘していた時期である。何かいい本はないものか、と何百冊も物色していたなかで見つけた本である。最初は文庫版(上下別冊)を手にした記憶がある。

その後、30歳になる年(今の会社を創業することになる)、西暦2001年をはさんで、それこそ何百回も縦横に読み込んでいったのを鮮明に覚えている。本を脇に置き、事業計画を何度も何度も書き直した。もうボロボロで書籍の原型をとどめないほどである。私にとっては「科学的思考」に出会った最初の本であり、今のわたしと、この会社を作り上げる土台となった記念碑的な一冊となっている。今はもう、ページをめくることも少ないが、その内容・エッセンスは細部に至るまで私の体の中に刻み込まれている。その内容を敷衍し、アナロジカルに型を取り出し、しかも、人類の思想史に位置付けて鷲掴みにしてみたいと思う。「科学的思考」を巡る、私なりの「大前研一『企業参謀』書評」である。

『企業参謀』は科学的思考を解説した書

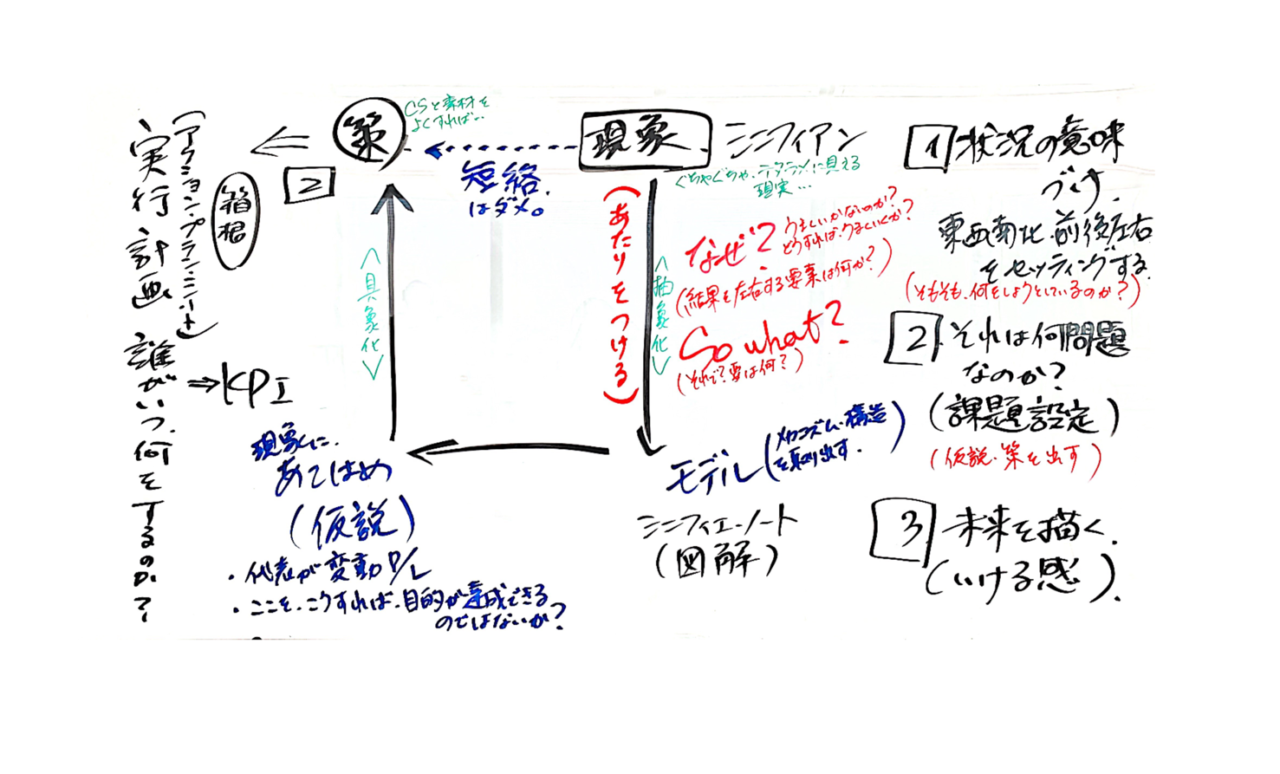

内容を一言でいうと、「科学的思考」(本の中では戦略思考・問題解決思考といっていた気がするが)を実践的に解説した本、ということになろう。現場・現実のビジネスの場面で、経験豊富な実務経験者でも音を上げるような難問を前にしたとき、それでも果敢に立ち向かう、その方法論を書き記している。一番重要なページは、現象を抽象化してモデルを取り出し、そのモデルを道具として使いこなしながら具体的施策を析出していく、思考の手順・構造を描いた下記のような図が示されている場所である。

【 科学的思考の手順 】

「モデルを抽出しそれを道具として使いこなす」というのはまさに「科学的思考」そのものである。17世紀、ジョン・ロックが「自然人」なるものを取り出して、近代国家がスタートした歴史とアナロジカルに一致する。ビジネスにおける3CやSWOT分析などのフレームワークは、この科学的思考の結果、頻出するものとして定理化されたものと考えることができる。義務教育の数学の公式よろしく、ただ盲目的に当てはめるというものではない。私たちの基本的態度は、この図にあるように「科学的アプローチ方法」で挑むことであり、フレームワークはその過程で、自然と頭に浮かんでくるものとして使うべきなのである。フレームワークを生み出したその大もとのもとである思考方法が「科学的思考・科学的アプローチ」なのである。身に着けるべきはフレームワークではなくこの思考方法そのものなのである。それが明確に書かれている。

主題の裏に隠れる「作為の契機(=神の目=Out of Box)」

「科学的思考には実は決定的に重要な前提がある」。このことは本文というより、前書きやあとがき、または本論を補う形で明に暗に触れられているものだが、この「科学的思考(問題解決思考)」には、それを遂行するための構え(=存在様式・生活態度)が必要なのだという。それが政治学者丸山眞男がいっていた戦後日本の民主主義に決定的に欠けている「作為の契機」である。「作為の契機」が欠ける日本人にとって「科学的思考」とは何のことやらさっぱりわからない。毎年のお正月に初詣に行って神様に祈る日本人とは真逆の精神性である。「作為の契機」とは、難問を前にしたとき、神に祈る代わりに自分の頭で科学的に対象を分析して解決に迫る態度のことである。デモクラシー=科学的思考、日本人の精神性=シオクラシー(神聖政治)である。デモクラシーとシオクラシーは180度、真逆に位置する。日本人が科学的思考を理解できない最大の理由である。

「作為の契機」とは、簡単にいうと、普段、私たち人間が世俗の関係を考えるときに抱いている視座の「外の視座」、すなわち、高いところから俯瞰する視座のことである。高いところから見るのであるから、私たち自身も含めた社会現象の全体像(メカニズム)がおのずと目に飛び込んできて、それを変えられるもの(作為)というきっかけ(契機・気づき)を手にすることになる、という論法である。別のいい方をすれば、これはスティーブ・ジョブズのいう「Out Of Box(箱の外に出る)」ということであり、中世から近代を切り開いたキリスト教プロテスタンティズムの「神の目」に自分を置くということである。神に頼むのではなく、自分を神の位置に置く思考。1950年代から盛んに言われるようになった「システム思考」にも通じる思考法であり、ベストセラー『学習する組織』の主題・メインテーマである。

「何かを企てること」、すなわち、企画職に携わる者をその根底で動かすモチベーションは、「目の前の現実を通じてこの社会を変えられる」という確信である。そして、その確信は、世の中をひとつのメカニズムとして見る視線から生まれる。社会や事業や組織を、ひとつの機械仕掛けのプラモデルのように捉えることで、ひとはそれを人為的に変えられると感じるのである。その動機がエネルギーとなり、現状の分析やモデルの抽出、そして、そのモデルを使った具体的施策の洗い出しという面倒な作業を前に進める。「抽象⇄具象」を繰り返して事にあたることは、人間の脳にとってもっとも消費カロリーの大きな行為であり、疲労やストレスを伴うものである。それに立ち向かうには、それ相応の「動機」が必要であろう。それが「この社会は自分の手で変えられるという確信」である。そして、それは箱の外(Out Of Box)=神の視線に自分を位置付けることによってはじめて手に入る「ものの見方・考え方」である。企画職の前提には一神教の「神の目(=作為の契機)」が隠れているのである。問題は自分が解決して見せる!そうした気概と共に、具体的方法論こそ重要である。『企業参謀』にはそれが書かれている。

『企業参謀』は、近代を乗りこなす方法論の書

歴史的にそれは、15世紀、西ヨーロッパで起こった宗教改革にその史原を持つ。いわゆるマックスウェーバーがいうところのキリスト教プロテスタンティズムの精神である。私たち人間は、神の栄光を現わすための道具でしかなく、この世界も人間も、すべて全能の神が作りたもうたものでしかない。だから、王様も平民も、神の前にはみな平等であり、身分制社会は道理に合わない。この世界は、変えてもいいモノ、神のご意思に従ってより良く変えるべきもの、そういう認識が広がっていく。それまで人間は、過去はそれだけで正しいモノ、「過去は過去にそれがあったということそれだけで正しい」という伝統主義の中にどっぷりと浸かっていた。世界中、どこの民族でも同様である。そんな、私たち人間のデフォルト認知・社会規範の基本構造であったものが、「神の目」を意識することで崩れ去ったのである。これがフランス革命やアメリカ独立の思想的背景であり、日本が明治維新を起こすことになったエネルギーの思想的モデルである。「神の目」は人間にエネルギーを与えてくれる。中世に引導を渡し合理的精神を基盤とする近代社会が切り開かれていった。

ゆえに、私たちが今日棲んでいる合理的な精神を基盤とする近代社会というシロモノは、この「神の目」抜きには考えられないのである。「神の目」を前提にしないと人は、簡単に伝統主義という「人の目」に埋没する。社会をひとつのメカニズムとして見るのではなく、自分の感情を中心に置く人間関係の延長である「世間」として眺めることになるのである。事実、明治維新前の江戸時代、日本人は「社会」ではなく「世間」ということばを使っていた。そこにあるのは、合理的精神というメカニズム思考ではなく義理人情を至上の価値とする「世間」という名のしがらみだけであった。

そう考えると見えてくる。『企業参謀』の主題である「科学的思考(=問題解決思考)」とは、近代社会を乗りこなすための方法論であり、私たちがすむ今日の社会を変え、形作るための方法論の書である、とうことが。私たちの社会は、『企業参謀』のエッセンスで出来ているのである。

「近代」は未完のプロジェクト_企業参謀(企画)の仕事も同じである

『企業参謀』の主題は「科学的思考」である。それは、現実の世界でぶつかる難問に答えを出す方法論であり、事業を前に進めるための強力なエンジンである。近代社会において、物事を前に進めるための基本的方法論である。

1970年代以降、哲学の世界では「近代社会とは未完のプロジェクトのようなものである」、という合意が形成されていった。それは今でも真理である。神の存在を中心に据えて形成されたいた中世社会が崩壊し、私たちは合理的精神である「科学的思考」を方法論に位置付けた。ということは必然的に、私たちは、唯一絶対の存在を「神」にする代わりに、未来を「神」の位置に置いたのである。輝ける未来、それが私たち近代人共通の「神」である。それは今も変わらない。「神の目」は、今ではそのまま「未来の目」である。

しかし、「未来」は、「神」同様、不確定である。ゆえにそれをどうにかこうにか確信めいて知りたいと思う。その気持ちが科学的思考方法という作法をより磨いていったのであろう。「神の目 → 作為の契機 → 社会は自分の手で変えられるという確信 → 未来の目」と次第に変化していった。科学が発達した歴史の底に流れる力学である。

私たちが携わる「カイシャ」=「事業」という世界も同様に不確定な未来を見据える「常に未完のプロジェクト」である。現象に対する答えは、なに一つ同じというものは存在しない世界である。そんな不確定な未来を形作っていいく作法、それがこの『企業参謀』が一番いいたかった精神である。そこに書かれているのは、安っぽい単なるハウツーでは決してなく、難問に立ち向かう強力な精神の在り方なのである。

人間が人間であり続ける理由、それはいつの時代も、不確定なモノへの憧れとそれを知るための方法論を巡る格闘の中にこそあるのであろう。中世社会ではそれは「神」、近代ではそれは「未来」となった。『企業参謀』は日本の近代化に必要な書物であったのだと思う。今こそ、読み返す価値あり、そう思う。