経営のカタチ(3)我々の成果である「表現」とは何か

「よき表現」は「よき社会」に通じるはず。では社会とはなにか。社会とはどんなメカニズムを持っているのか。そこから考えていきたい。

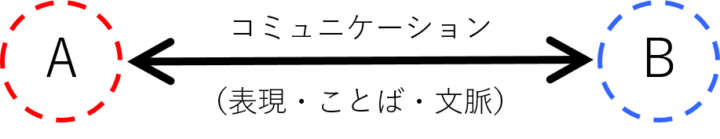

社会の中心はコミュニケーション。 人間はその両端に現象する

そもそも社会はコミュニケーションがその中心にある。コミュニケーションが出現するから、その両端に人間が出現するのである。人間が中心で、その間にコミュニケーションが出現するのではない。肉体は、そこにあるだけでは「人間」ではない。ただの肉の塊である。

私たちはみな、気が付いたらこの社会の一員になっていた。誰も、意思をもって生まれた人はいない。生まれた時の名前は誰かに付けられたものである。物心がつくと「〇〇ちゃん」とすでに呼ばれていた。呼ばれるから私は返事をしたのである。そして、「〇〇ちゃん」という私を、周囲の方から課せられた。私とはその起源から「課せられたもの」である。人間はこの社会では、その課せられた「自分」という存在を受け入れないと生きてはいけない。他者からの呼びかけに応じることで初めてその存在を認められるようにできている。コミュニケーションに応じることで初めて、私は「A」や「B」という存在としてこの社会に出現するのである。これが社会の中心はコミュニケーションである、ということである。人間が人間として存在する摂理である。

誰しも若いころは、課せられた自分を素直に受け入れられない時期がある。本当の自分探しに必死になる。ここではないどこかに本当の自分が待っているのではないかと考える時期がある。しかし、そのチャレンジは必ず虚しさと共に終わりを迎える。本当の自分などというものは、この社会には存在しない。そうではなく、よきコミュニケーション、つまり、よきことばを積み重ねたその先に、心地よい「自分」が出現するのである。それを人間は「本当の自分」と「感じる」。くっきりと存在が浮かび上がれば浮かび上がるほど、人間の心は落ち着くようにできている。私たちはそういう存在である。

私たちの事業(=使命)は、こうした、存在する瞬間を待ち望む「自分のような誰か」に向けて、存在の種を撒き続けることである。いわばそれがよい「表現」ということになる。しかし、その「よい」を頭で理解することは、「本当の自分」に出会うことと同じ理屈で不可能である。

私たちは、私たちがいるからコミュニケーションが出現するのではない。逆である。コミュニケーションがあるから私たちが出現する。関係があるから「私」は存在するのである。善き関係がそこに結ばれるから「本当の自分」は現象するのである。

「よい表現」も同じ構造にある。「よい表現」がそこにあるのではない。よい運動としての表現は、動きの中に一瞬きらめく光のようなものなのである。

秩序・起承転結・AIDMAという「真理のリズム」が存在を浮かび上がらせてくれる

では、それに触れた人の存在がくっきりと浮かび上がるのが「よい表現」だとして、どのようなメカニズムで人の存在は浮かび上がるのか。

それがロゴス、つまり論理(=ことば)なのだと思う。哲学の濫觴の頃のギリシャでも、ヒトラーによるホロコーストの惨禍を逃れたセラピストの直感でも、人間の癒しの根源にはロゴス(=論理=ことば)があるとした。Vフランクルの「ロゴセラピー」を待つまでもなく、アメリカのライティング・セラピーの解説を待つまでもなく、人間の細胞はある一定の秩序化を望んでいる。その代表が「起承転結」や「AIDMA」といったフレームワークである。

クラシック音楽の世界における「和音」や、日本に古くから伝わる「五・七・五・七・七」というリズムを有する短歌の世界もこの秩序の代表といえる。世界のどの地域にも同じような発酵食品による調味料があることや、太古の昔から人間社会は「祭り」や「儀式」を必要としたという事実も、人間存在の摂理に触れる何かであろう。そのほかにもたくさんの「真理のリズム」が見つけられるに違いない。人間の歴史は、我々の五感(目・鼻・口・耳・肌に加え思考を入れて六感とするのが仏教のやり方である)を整える「真理のリズム」の知恵に溢れていることだろう。(近代はその行き過ぎた例である)

「真理のリズム」はおそらく、肉体のエントロピーへの抵抗という機能を果たしているに違いない。我々はみな老いて朽ち果て、やがて土に帰る運命にあるのだが、その運命の流れをゆっくり進める力学がエントロピーである。熱力学第二法則のことである。温かいお湯と冷たい水を混ぜ合わせると、その温度はやがて中間付近に落ち着くだろう。この流れを逆回転させることはかなわない。これが自然法則としてのエントロピーである。宇宙秩序は長い目で見ればエントロピーに逆らえない。人間もそう。世界は次第に無秩序化に引き寄せられる。

しかし、生命は、このエントロピーに逆らう法則である。そして、われわれ人間は、もっとも複雑化した生命進化の先頭ランナーである。

なぜ、無秩序化を法則とするこの宇宙に、秩序化(ネゲントロピー)の象徴である生命が誕生したのかは誰にもわからない。しかし、現に誕生した。神のなせる業なのか、世界の法則のなせる業なのか、そこには何らかの理由があるような気がしてしまうのが、また、人間というものなのだろう。そうして古代の人々は宗教を発明した・・・。宗教儀式もまた、「真理のリズム」の象徴であろう。

「真理のリズム」は、過去の記憶と未来のビジョンが含まれる物語りである

人間が人間である理由、他の動物との最大の違いは、過去を記憶し、未来を想像する、ということである。人間にもっとも近いといわれるチンパンジーでさえ、記憶を整え、未来を憂うということはない。そこにあるのは目の前の時間のみである。過去と未来は人間だけが有する存在の不思議である。

生命の先頭ランナーであるだろう人間は、過去と未来を手に入れた。なぜだかわからなないが、人間はみな、過去を振り返り、未来を構想することができる。過去や未来は、ことばによってリズムを得る。

人間の世界は、過去と未来から意味を与えられている。「歴史」や「希望」がないのならば、弱肉強食を原理とする動物世界と同じである。「今ココ快楽」以外のものは生まれようがない。

人間はみな自分がかわいい。それは消しようがない。しかし、その動物としての原理を、過去と未来を含む物語りとして再構成して浮かび上がらせることで、人間は人間としての営みを開始することができる。他者と共同して「社会」を形成することが可能となる。一番かわいい自分自身のために、人間だけが遠い他者を思いやる「他者性」を獲得した。空間軸と時間軸の広がりは、人間が集団で生きていくための知恵である。近代人はそれをメカニズム思考で逆に辿る。その行ったり来たりが、人間社会の織物を広く深く形成させる。人間は永遠に、密画と粗画の「カサネ描き」を繰り返していく。その方向性が人間自身の未来を決める。

「表現」の質の高さは、私たちの内に潜む「わからなさ」が支える

では、ことばは何でもいいのだろうか。「表現の自由」という近代の価値は、本当に100%正しい価値なのだろうか。われわれ人類を、必ず幸福に導いてくれるのか。近代は手放しで受け入れられる普遍性を有しているのか。

否。そこには必要なものがある、そう私は考えている。それが私たち一人一人による「内省(=リフレクション)」である。内省を伴わない秩序化が近代の鉄の檻の暴走を生み出した。人間の昆虫化、「今ココ快楽主義」を戦後日本にもたらした。アノミーというソリダリテの喪失である。

産業革命後の人類は、自分たちの理性を信じすぎてしまった。人間の理性は、神の摂理をも超える、そう思ってしまった。科学は宗教より大きい、そう思いあがった。そうして人類はお互いを殺し合ってしまった。それが、かの2度にわたる世界戦争の原因である。「内省」という人間存在の「神秘」を置き去りにして、なんでもかんでも分析科学で明らかにすることが出来ると思い込んだ結果の暴挙であった。

理性も意識の範囲内の出来事でしかないのである。その「意識」は、交流電燈のごとく発火しては消え去る泡沫の現象でしかない。人間存在とは、そうした「空」の原理に貫かれている。結ぶことで存在が現れ、ほどくことで存在は消え去る。要素還元主義、西洋社会の原理である「主観・客観」は、あくまで社会を簡便化するための便宜上の作法に過ぎないのである。決して世界の真理には届かない。我々は、どこまで行っても、「わからないもの」を抱えた存在なのである。内面に誰しも「魂」という名の神秘を抱える存在である。神秘とは、どうしようもない「わからなさ」のことである。

「内省」の目的は、このわたしたちの内に潜む「わからなさ」に気が付くことである。傲慢な理性を戒めることである。そして、このどうしようもない「わからなさ」を、ことばを駆使して「わかろう」とするとき、つまり、自分の内にある違和感を懸命にことばにしようとする時、唯一、表現の質は高まるのではないだろうか。それは理性だけでは到底語れない、人間存在の摂理である。

ウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』で言った有名な「語りえぬもの」。それがこの人間存在の摂理であり、いつまでも残る私たちの表現の違和感なのである。

違和感を理性で亡きものにした瞬間、それは、自分自身を世界から切り離した瞬間である。人間が人間として存在している、その健全なソリダリテを自ら切り離した瞬間である。そうして、人間は他者を無視した身勝手で不健全なソリダリテを求める。それが、虐殺や奴隷制、植民地政策の正当化につながったのである。プロテスタントの予定説は、政教分離を生み出してしまったのである。

表現に終わりはない。完成はない。最高の「質」というものはない。

私たちが取り組む「表現」には終わりがない。これで完成、という終着点はないのである。一度書いたそのよみものや商品も、世界の変化と共に必ず違和感を生じさせる。世界は変化しつづけてやまない。絶妙な「いい表現」も必ず古さを帯びてくるときが来る。その時、ふたたび、私たちは「カサネ描き」を行う。これで最高、もう書き直すことはない、そう思っても、時間と共に違和感は生まれるのである。そうしたらまた、その時の感性でリライトする。表現の「質」に100点はない。それは常に目指すものではあるが、決して到達することはない。それが、私たちが織り成す世界の原理である。ことばで編みこまれた織物の正体である。私たちの「つながり」の原理である。

そもそも人間の社会に「底」はないのである。すべては夢幻。私たちの世界は、私たちの儚い意識が形作っているに過ぎない。意識を失えば社会も失う。だから懸命に意識して、リズムを捉えようとして、ことばを紡ぐ。本質的には無意味な人間というこの生に、一瞬だけでも意味を与えようともがく。

何をやっても意味がない。そうして何もやらない、という選択肢も確かに存在することを、まずは認めなければならないのだろう。今すぐ、この命を絶つという選択肢もまた存在するのである。出発点は徹底した人間存在に対する絶望なのかもしれない。

でも、この社会は、それでも、そこそこ楽しいこともまた事実である。だから、無意味だとわかっていながら「表現」する。無理だとわかっていながら、それでも表現することがやめられない。私たちはみな、ドン・キホーテのようなものなのかもしれない。無理だとわかっていても、挑まずにはいられない、そうした存在なのかもしれない。

不可能性を生きること。不可能だとわかっていても、挑戦して生きること。挑戦して生きることを決断すること。その時初めて「表現」は生命を宿すのだ。表現に終わりはない。完成もまた、ないのである。